“Fotografo ciò che sento e penso, non fotografo ciò che vedo”.

“La mia è una fotografia di immaginazione, di pensiero, che non vuole rappresentare la realtà”

“In fotografia è importante la progettualità. La contemplazione non deve essere rappresentativa o espressiva, quindi fotografia di “testa“, pensata e realizzata”

“La fotografia è la sintesi di un pensiero espressa con una immagine libera, o r i g i n a l e, possibilmente poetica. Il fotografo è l’occhio pensante”

“Tento con la fotografia di rompere gli schemi tradizionali”

“In che modo il fotografo è presente in una immagine fotografica?

Il fotografo è comunque l’autore e nel tempo stesso il primo utente e fruitore dello scatto fotografico. Si possono pensare due modi diversi di porsi di fronte alla necessità di fotografare.

Il fotografo esprime (o tenta di farlo) il proprio originale punto di vista che esula, almeno in parte, dall’immagine riprodotta e cerca piuttosto di evidenziare la ricerca che in quel momento muove la sua curiosità e la sua creatività. Ciò che conta di più in questo caso non è la realtà fissata nell’immagine ma l’emozione suscitata, la capacità di impadronirsi di un aspetto poetico, immaginario, di recuperare un frammento di tempo e sintetizzare tutto ciò nella immagine.

L’altro modo di esercitare la fotografia è quello di produrre un’immagine più attenta all’aspetto documentaristico o sociale o di reportage o troppo legato all’aspetto tecnico del mezzo e della rappresentazione, con il rischio che le immagini, pur belle, risultino infine tutte uguali nello stile, già viste, e svuotate di emozione.

La tecnica invece, secondo il mio punto di vista, si deve porre al servizio della progettualità, della creatività e dell’idea del fotografo. Nell’arte in cui viene usata la tecnologia, “artista” è colui che riesce, per primo, a utilizzare l’essenza della tecnica e le sue trasformazioni per personalizzare ed esaltare il suo pensiero e la qualità della propria immagine cercando di identificare un suo particolare stile”. G. Cutini

Intervista a Giorgio Cutini di Giancarlo Bassotti – Dal Manifesto Passaggio di Frontiera alla Città dell’Angelo. (2013)

Quando nel 1970 riceve in regalo una macchina fotografica, Giorgio Cutini non ha ancora compiuto ventitre anni. Da allora non ha più abbandonato l’arte della fotografia.

“E’ vero. Le mie prime esperienze fotografiche risalgono proprio ai primi anni Settanta. Sono gli anni dell’arte concettuale e la fotografia è parte integrante della cultura concettuale. Anche se ancora viene utilizzata come documento delle azioni artistiche e delle performances, qualcuno inizia a concepire una fotografia che sia fuori dal documento e dal reportage, appunto una fotografia concettuale”.

Risale a questo periodo l’incontro, per te fondamentale, con Ugo Mulas.

“Ugo Mulas, una delle figure più importanti della fotografia internazionale del dopoguerra, ha rappresentato per me un punto di partenza e l’inizio di un progetto di una fotografia di pensiero, ancora in itinere”.

Qual è stata l’influenza esercitata su di te dal grande fotografo?

“Soprattutto mi ha molto impressionato la sua ricerca di una nuova significazione del linguaggio fotografico e la straordinaria riflessione storico critica sulla fotografia, culminata con la nascita del progetto delle Verifiche, che rappresentano l’essenza della sua vita d’artista e raccontano la sua esperienza ed il suo dialogo continuo con il mondo dell’arte”.

Qual è il tuo pensiero sulla fotografia?

“Il fotografo è, al tempo stesso, autore e fruitore dello scatto fotografico. Personalmente credo che ciò che conta non sia la realtà fissata nella fotografia ma l’emozione suscitata, la capacità di impadronirsi di un aspetto poetico, immaginario, di recuperare un frammento di tempo e sintetizzare tutto ciò in un’immagine”.

La fotografia, per te, non è la semplice rappresentazione della realtà.

“Se non si riesce ad accettare l’idea che un’immagine possa raffigurare (o ritrarre) qualcosa e al contempo rappresentare (o significare) tutt’altro, diviene problematico comprendere come per Cavalli la “pallina” non sia solo una pallina, e come per Giacomelli il paesaggio non sia solo un paesaggio”.

Da questo concetto deriva anche una diversa concezione del documento fotografico?

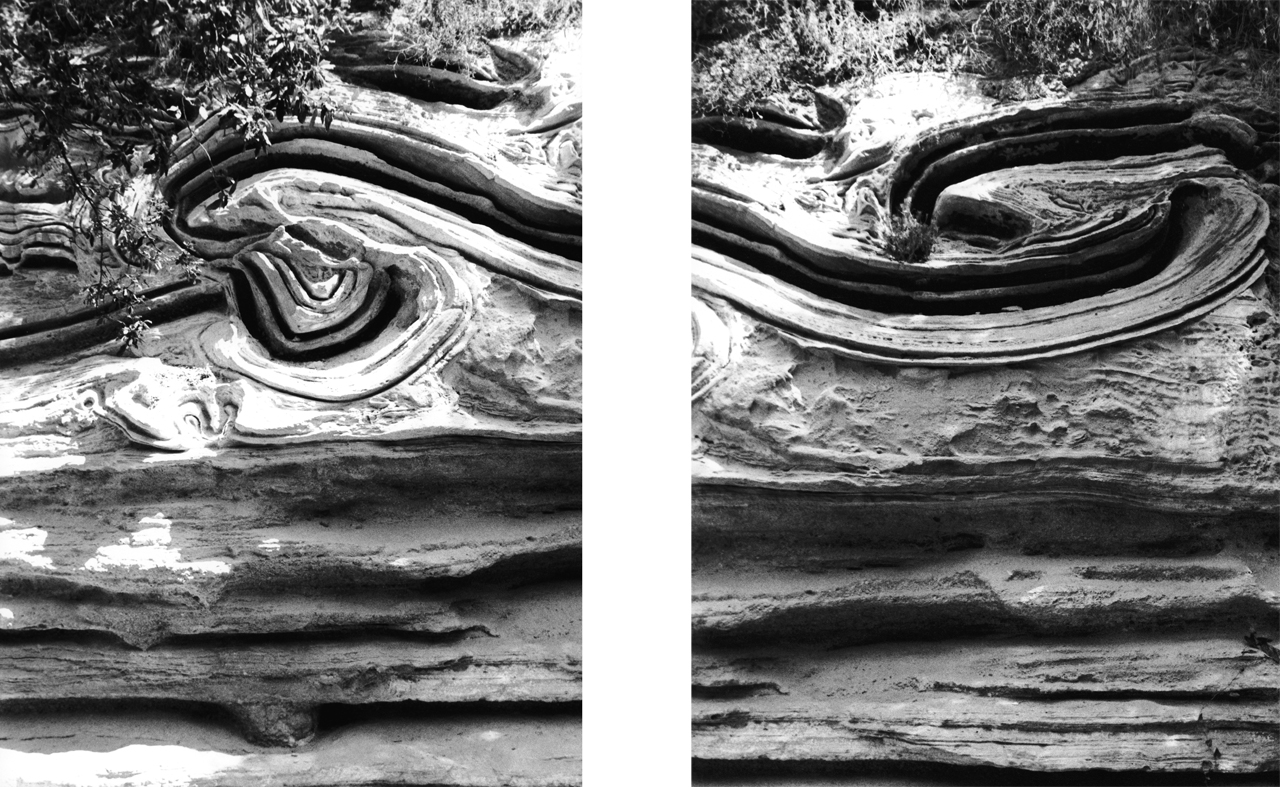

“Al contrario, evitando di precludere alla fotografia potenzialità espressive aggiuntive alla sua intrinseca, quanto illusoria, funzione documentaria, si possono aprire infiniti spazi di ricerca e inconsueti orizzonti creativi. Rientra allora nell’ambito del “possibile” il fotografare un sogno, un sentimento, una melodia, un profumo, un frammento di memoria, un’emozione, un tempo perduto, e tutto ciò che in sostanza non appartiene alla consueta dimensione del visibile, pur senza l’ausilio di astrazioni esasperate”.

La base di ogni produzione artistica è la tecnica, questo vale anche per la fotografia?

“La tecnica, secondo il mio punto di vista, si deve porre al servizio della progetualità, della creatività, dell’idea del fotografo. La tecnologia che ne deriva è usata dall’artista nella sua essenza per trasformare, personalizzare, esaltare il suo pensiero e la qualità della propria immagine, cercando di identificare un suo particolare stile”.

E’ il nucleo centrale del Manifesto Passaggio di Frontiera, del 14 Gennaio 1995?

“Nel Manifesto, firmato tra gli altri da Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, Giorgio Cutini, Luigi Erba, Ferruccio Ferroni, Paolo Mengucci, Francesco Sartini, Aristide Salvalai, Sofio Valenti, Enzo Carli (teorico) scrivevamo: Operiamo con la fotografia le scelte funzionali all’uso ed al linguaggio, con le quali manifestiamo, nello spirito del tempo, i modi e le forme del comunicare per immagini. Siamo per la fotografia che nasce dalle emozioni e dall’intelletto, come un grido di risoluzione alla vita, espressione latente di un’idea che nella forma e nel contenuto è svincolata dagli obblighi del percorso della rappresentazione figurativa”.

In un altro passo del Manifesto si legge: “…Utilizziamo la fotografia come modalità percettiva del sapere, per esplorare, come veggenti, i confini della conoscenza. Un po’ come guerrieri che hanno cercato il passaggio di frontiera, un po’ come poeti che cantano l’immortale, liberiamo immagini della vita psichica dalla memoria di realtà. Così come la morte”. Anche da questo frammento del Manifesto si intuisce l’impegno culturale assunto dal gruppo.

“Un impegno che si è tradotto, negli anni a venire, in attività specifiche a cominciare dalla cosiddetta Stagione delle Verifiche, con le mostre Luigi Bartolini rivisitato (1995); Le forme della Città (1996); Così come la morte (1999); Tra visibile ed Invisibile (2001); Formattazioni (2004). Il Manifesto ed il nostro impegno, fin dal suo primo apparire, ha suscitato l’interesse, tra gli altri, del critico Jean Claude Lemagny, allora Conservatore onorario della Bibiotèque Nationale di France, che scrisse il testo introduttivo alla storica mostra (Luglio-Agosto 1995) del gruppo dei firmatari del manifesto a Senigallia”.

Come nasce una tua fotografia?

“E’ un processo piuttosto lungo che si presenta sotto forma di vibrazione, di terremoto dei sensi che ti conduce fino al suo vuoto essenziale. Questa assenza, questo vuoto condiziona la scelta dell’immagine (cerebrale) che in seguito meriterà lo scatto fotografico decisivo, unico. Si tratta chiaramente di una operazione astratta dell’intelletto”.

Una specie di verifica?

“Sicuramente, per me le verifiche sono riflessione ed azione nello stesso tempo”.

Hai parlato di assenza, di vuoto, cosa rappresenta il pieno?

“Il pieno è rappresentato dalle migliaia di occasioni che la realtà offre e che, per loro stessa natura, mirano a confondere l’idea originaria del progetto, rendendo difficile la sua identificazione a posteriori. A decidere è, come sempre, l’emozione”.

Quindi l’immagine scelta e la stampa di essa subiscono una sorta di oblio?

“Mi preme sottolineare che tutto ha origine nel negativo, nella vitalità del negativo, nel senso che credo al negativo come oggetto esso stesso, in altre parole il negativo è arte. L’immagine impressa in esso, in futuro, non subirà alcune alterazione e tutto ciò che apparirà nell’immagine del negativo sarà il risultato finale della stampa. Ciò che caratterizza il percorso dalla scelta dell’immagine alla sua stampa è il tempo. Un tempo differente, dove l’immagine catturata viene, in qualche modo affidata e custodita in una specie di territorio compreso tra l’oblio e la memoria. Essa subisce un processo di sedimentazione inconscio. Quando l’immagine, successivamente, viene fisicamente evocata allo sguardo, essa, per una sorta di convergenze, che potremmo definire atemporali, in quanto si è persa la connotazione temporale originaria, appare illuminata da tutta la sua attuale ed emozionante efficacia ma immortalata nella scena originaria del negativo”.

Hai dedicato alla città di Roma un intero lavoro, presentato all’interno del progetto Roma Capitale al Museo di Roma in Trastevere, su invito di Umberto Broccoli, Sovrintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma. Si tratta di un lavoro particolare, perché?

“Roma città dell’Angelo, come ho intitolato questo lavoro, non rappresenta un ciclo di foto, il mio lavoro non è mai stato caratterizzato da cosiddetti cicli o periodi. Amo definirli racconti. Roma è un racconto particolare perché in queste foto il grigio sommato ai riflessi di luce descrive la Roma del sogno e dell’affabulazione, la magia di un pensiero, il piacere di un incontro inatteso ed insolito. E’ il racconto di una città in cui si possono ritrovare frammenti di immagini, scene, che permettono di recuperare la sua storia, il suo misticismo, il suo fascino ed il suo profumo”.

Concedimi un sillogismo. Se l’arte è una scena e la scena è arte, ne consegue che il tutto è la scena dell’arte.

“Come un navigatore solitario, anzi come un guerriero che passa la frontiera, attraverso la scena dell’arte in un infinito viaggio di scoperta”.

E per dirla con Marcel Proust: un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Prossimi impegni?

“Due mostre, Giugno ad Amburgo, fine anno a Parigi”

La ricerca continua…

La poetica delle immagini in Giorgio Cutini

di Laura Margherita Volante (da: Odissea, Giugno 2016)

L. M. V. La medicina forse è un’arte meno celeste della poesia e di qualsiasi altro linguaggio espressivo, più staccati dalle cose terrene e dalle corsie, ma che rispecchiano certamente in alcuni il bisogno di soddisfare il passaggio dalla materia all’anima. Ci puoi spiegare come è nato questo tuo talento dell’arte fotografica dentro e/o fuori dalle corsie dell’ospedale?

G. C. “Ho iniziato a fotografare nel 1970 (anno del mio matrimonio) che corrisponde anche all’anno che ho identificato come quello della mia nascita. All’inizio sono stato fortunato : ho conosciuto alcuni artisti e intellettuali a Perugia, con i quali ho collaborato alla stesura di alcuni cataloghi e lavori; tra questi Brajo Fuso, Sauro Cardinali e altri… Mi sono trasferito ad Ancona nel 1974, nuova università, per portare a termine i miei studi di medicina e sono entrato nel 1975 nell’istituto di Patologia Chirurgica perché il Direttore aveva bisogno di qualcuno che sapesse fotografare, per documentare il lavoro di ricerca e di tecnica che si portava avanti in quel reparto… Nasce perciò prima la fotografia che la chirurgia anche se questa poi avrebbe occupato la parte predominante del mio tempo. Nel frattempo si creano nuovi contatti e lavori con personaggi celebri tra i quali Valeriano Trubbiani, Francesco Scarabicchi, l’editore Bagaloni e molti altri poeti e artisti.”.

L. M. V. “Mistero della fede”; “Roma città dell’Angelo” sono sequenze rispettivamente di 30 e 80 immagini, da cui si evince che il reale scompare per dare spazio all’irreale, al mistero e alla sacralità per condurli nell’umano in un gioco di ombre e di visioni. Qual è il sogno dell’uomo Giorgio Cutini? Quale la poetica di immagini smaterializzate fra sfumature di grigio e riflessi di luce?

G. C. “Mistero della Fede” è uno dei primi lavori a tema, è del 1972; sono stato incuriosito dal mistero della funzione religiosa e dalla partecipazione della gente in situazione di festività come quella fotografata, che rappresentava la processione nel giorno di S. Francesco ad Assisi. Mi interessava la folla dei personaggi-attori di questa festività notturna e le architetture delle chiese coinvolte nonché i volti della gente comune, carica di Fede, al passaggio della processione. “Roma, città dell’angelo” invece è il mio ultimo lavoro complesso (2008-2010) ed è nato dalla necessità di una mostra che ho poi fatto a Venezia in una galleria storica per la fotografia. Ho usato una tecnica inusitata per rappresentare le emozioni i profumi, il piacere del vento, che i grandi fotografi che si erano prima confrontati con la città, non erano, secondo me, riusciti a trasmettere. Infatti la Roma da questi rappresentata era una Roma neo-realista limitata ad episodi di vita cittadina, immagini di monumenti e architetture antiche, foto bellissime ma prive di sapori ed emozioni. Gabriele Perretta, uno dei più sensibili critici contemporanei, ha voluto che illustrassi con le mie immagini di Roma le sue “timografie” pubblicate con il titolo “Stimmung/Roma “per le edizioni Onix. Vivo nel “sogno” non nel mondo dei sogni, e la maggior parte delle mie foto fanno riferimento al pensiero sognante, che è lontano dalla realtà concreta, questa viene presa a pretesto per costruire immagini non necessariamente belle, ma che possano piacere alle persone sensibili, ai poeti che riescono a far vivere con i loro versi la nostra contemporaneità”.

L. M. V. “Giorgio Cutini chirurgo. L’occhio indagatore tende a sublimare la materia in una tensione oltre quella siepe per sfuggire al dolore fisico e alla morte rifugiandosi in un limbo di quiete?

G. C. “Ho sempre combattuto il dolore fisico e soprattutto la morte, anche se in passato ho avuto un periodo , verso i quaranta anni, di sublimazione verso la morte, ( mio padre è deceduto a 38 anni quando io ne avevo appena 3 ). Mi sono prodigato alla ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie chirurgiche soprattutto della Laparoscopia e della Robotica, facendo parte di quella piccola schiera di pionieri che negli anni novanta in Italia portavano avanti, per primi, tali tecnologie. Gli interventi chirurgici eseguiti con queste metodiche veramente riescono a mitigare le sequele, i dolori fisici provocati dalle ferite chirurgiche e consentono una ripresa rapida delle proprie attività ed abitudini. La fotografia è sempre stata di appoggio, di sostegno alla mia professione e anche molto utile, quando c’era la necessità di realizzare video scientifici per i molti congressi a cui partecipavo”.

L. M. V. “Non ci sono confini nella luce”, “Memorie di frammenti”, “I buchi del vento”, “Non frenare”, “Vertigini del movimento”, “Natura delle cose”. Tutti i lavori di Cutini perseguono l’equivalenza della leggerezza e del vuoto, è come se si dirigessero verso il territorio dell’incompiuto”(G.Peretta). In sala operatoria invece c’è il compiuto ben definito e circoscritto con le più sofisticate tecnologie odierne. E’ sempre il dott. Cutini l’attore che supera la dicotomia fra scienza e arte? Illuminismo romantico o…?

G. C. “Con il saggio in occasione della mia mostra di Roma(2008) ,Gabriele Perretta , sul volume “Memografie ed altre storie” per le edizioni Gribaudo è perfettamente entrato nella mia poetica e mi ha anche aperto la mente verso una migliore utilizzazione del mezzo fotografico. Nel 2012 ho scritto un breve testo che ho presentato la prima volta alla Gall. D’Arte Moderna di Bologna: “Quando la Scienza diventa Arte”, dal sottotitolo “autobiografia di un chirurgo”. Ne è nata una edizione numerata dal titolo “Sottovoce” con 10 mie foto originali: in quel lavoro ho parlato dell’Arte e dell’Architettura negli Ospedali, del conforto che queste potrebbero offrire ai malati, creando “ambienti favorevoli” piuttosto che impersonali, tristi e senza anima. La medicina è sempre stata connubio fra Arte e Scienza, e ha fondato le sue basi sul sapere, sull’etica, sulla logica e sulla filosofia. Da sempre la medicina cerca di lenire le sofferenze dell’uomo, nella nascita, nella malattia, nell’invecchiamento e nel momento della morte; una cultura artistica che è fondamentalmente una cultura estetica, è sapere e conoscenza di ciò che è bello, saperlo riconoscere nella natura, nella scienza e nell’Opera d’arte. L’Artista acquisisce questa cultura estetica nel tempo con la propria esperienza visiva e pratica, utilizzando anche mezzi informatici e multimediali, in maniera tale che il confine fra sogno e realtà, fra visione e allucinazione, venga sempre più assottigliandosi, permettendo il superamento delle barriere. Il sapere chirurgico armonicamente e filosoficamente inserito in una generale teoria della natura in cui non vi è distinzione tra una cura “superiore” dell’anima e una cura “inferiore” del corpo, deve avere come fine sempre l’uomo nella sua complessità e unità”.

L. M. V. “La fotografia di Cutini è lirica perché l’universo delle emozioni che lo abitano e lo impegnano è lirico, perché il suo lessico, la sua grammatica, la sua sintassi sono lirici” (F.Scarabicchi). Usi la tecnica della antitecnica per raggiungere nelle tue immagini il senso dell’infinito, il cui dinamismo fra ombre e frammenti di luci è alla ricerca dell’atomo e dell’origine della vita fra vitalità e inafferrabilità?

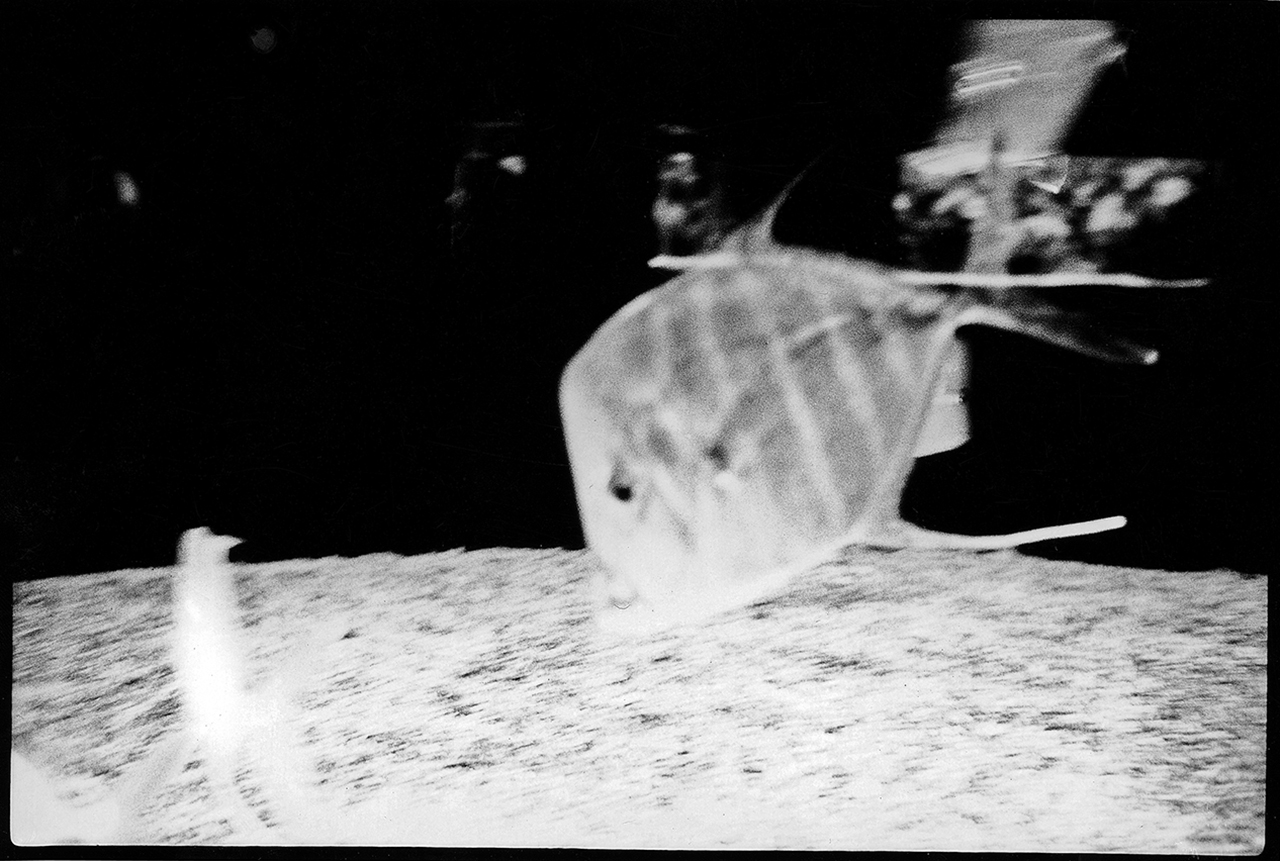

G. C. “Mi piace molto… “usi la tecnica dell’antitecnica”. È vero, ho imparato da qualche involontario errore tecnico, soprattutto nei primi anni di attività, quando era d’obbligo sia in fase di ripresa che di sviluppo del negativo e stampa dell’immagine, seguire alla perfezione tutto quanto era dettato da una tecnologia severa e puntuale. Quegli errori iniziali mi hanno insegnato che le immagini ottenute, avrebbero potuto avere una maggiore suggestione… Da quel tempo (anni 70) ho sempre usato una sola pellicola, la stessa macchina fotografica, gli stessi acidi di sviluppo e stampa. Oggi riproduco in file i negativi e stampo in digitale. Il sogno, il pensiero, l’ispirazione, la creatività sono elementi necessari per creare una immagine fotografica che sia capace di trasmettere una emozione. Ma oltre a questo, per portare a compimento l’opera necessitano poi tecnica, pazienza, risolvere mille problemi concreti, economico-tecnici ed amalgamare il tutto con il Cuore: il fuoco centrale dell’idea. Senza tutto ciò si riprodurrà solo qualche cosa di artificioso, senza anima, senza vita, nulla di importante, solo opere anonime o quantomeno già viste”.

L. M. V. “Nelle fotografie di Cutini si erge lo slancio vitale, le fotografie rispecchiano anche la sua professione di chirurgo, che salva e restituisce la vita. Riesce a cogliere il movimento nel suo fluire e non rappresentano qualcosa di reale, ma un qualcosa, “quel” qualcosa che viene dal di dentro».(A.Ginesi) Le note critiche fanno emergere una personalità artistica vicina allo spiritualismo di Bergson e al suo vitalismo. Vita e morte come si riconciliano nella tua arte di immagini dove l’uomo non c’è, in un non luogo, solo lì ci salviamo?

G. C. “La mia vita scientifica si è plasmata intensamente con la cultura di artisti, poeti, fotografi…e mi rendo consapevole di quanto l’attività chirurgica e il creare immagini, siano tutt’uno. Infatti nella tecnica chirurgica, il “gesto” deve essere sintetico, delicato, breve, leggero; questo equivale ad una composizione haiku, un’intensa poesia la cui perfezione sta nella brevità e la cui profondità è garantita dalla semplicità: come quando il pensiero si fa intenso per cercare di creare una” immagine”. E’ una condizione con un “intervallo” piuttosto lungo che si presenta, almeno per me, come una vibrazione, un terremoto dei sensi che giunge fino al “vuoto” essenziale. E’ questo vuoto, questa assenza che ti consente di decidere la scelta dell’immagine che potrebbe funzionare e che merita il click dello scatto e quindi la stampa. L’idea dell’immagine parte dal vuoto o nulla, è dettata dalla fantasia del pensiero: è un’operazione astratta dell’intelletto. Il “pieno” corrisponde, per me, alle migliaia di occasioni che la realtà ti presenta ogni istante, che confondono l’idea originariamente pensata, rendendo più difficile il “suo” isolamento e la “sua” identificazione quindi la sua scelta meditata: questa è un’operazione meccanica dell’intelletto. Nelle mie immagini, la presenza dell’uomo, se riconoscibile, mi riconduce ad una realtà che è familiare, e che non rappresenta la mia fotografia che vorrebbe essere allucinazione velata di reale (Barthes) un gioco di luce, soprattutto di ombre, che hanno la presunzione di voler evocare un sentimento”.

L. M. V. “Membro fondatore del Manifesto “Passaggio di Frontiera”, a cui aderirono con Giacomelli, al Manifesto autori come Berengo Gardin, Brunetti, Carli, Duca, Melchiorri, e Valenti, ecc cosa ci puoi dire di questa esperienza, che ha avuto grande risonanza e attenzione persino negli Stati Uniti?

G. C. “Il Manifesto “Passaggio di Frontiera” è stata una importantissima esperienza che ancora non è stata completamente digerita in Italia soprattutto dalla critica fotografica; forse per colpa nostra, che all’epoca non l’abbiamo sufficientemente sostenuta. I partecipanti al manifesto erano tutti nomi altisonanti, nel 2013 abbiamo vinto il premio “Gentile da Fabriano”, ritirato da Gianni Berengo Gardin, e documentato da una mostra del gruppo al Museo della Carta di Fabriano e da un volume estremamente esauriente, curato dal prof. Galliano Crinella dell’Università di Urbino, edito da Quattroventi. Un impegno che si è tradotto nel tempo (fino al 2004) , con attività specifiche come la così detta “stagione delle verifiche” cioè con cinque mostre, una per ciascuna verifica, che avrebbero chiarito le affermazioni contenute nel Manifesto e la consistenza dei suoi valori e dei suoi fondamenti teorici”.

L. M. V. “Giorgio Cutini è uno dei più affascinanti fotografi contemporanei la cui produzione singolare carica di mistero vira costantemente verso il concettuale.”“…costruisce quadri e sequenze dove memoria, tempo, movimento reale e moti dell’animo si fondono per dar vita a delle creazioni nelle quali si realizza il suo progetto ideale che sintetizza nell’aforisma “Fotografo ciò che penso e sento, non fotografo ciò che vedo” (V. Marzocchini). È impossibile dunque avere una percezione che sia priva di contenuto simbolico. Ogni percezione è un atto di creazione, ogni azione è un atto di fede?

G. C. “Un grande Vecchio e grande amico, lo scultore Edgardo Mannucci, in alcuni suoi appunti sull’arte (Lettere ad un amico) scriveva “l’arte è grande quando è grande la fede”. Quando manca questo ideale collettivo di fede, gli artisti ricercano altri ideali che sempre più si avvicinano alla commercializzazione e alla materializzazione dell’opera, alla conquista di un pubblico che non ha perfetta coscienza di ciò che significa l’arte”.

L. M. V. “Nell’esperienza non possiamo distinguere una percezione da una illusione proprio perché siamo sistemi determinati dalla nostra struttura. Il dott. Cutini quale percorso umano scientifico artistico ha intrapreso per trovare una sintesi fra percezione e inganno?

G. C. “Oggi alla scoperta della scienza corrisponde uno sfruttamento tecnologico che non è questione di verità ma di scelta politico-economica. L’artista è come un cowboy di frontiera, che pur nella sua fragilità cerca di arginare lo sfruttamento errato del tecno-sviluppo per proteggersi contro la banalità, l’imbecillità, la volgarità e anche dalla normalità, riqualificando i valori normali della vita. Proprio come un buon chirurgo! La scienza potrà spiegare alcuni aspetti dell’arte, ma non spiegherà il perché della maggior parte delle cose contenute nell’opera d’arte che reputiamo interessanti e/o avvincenti, cioè non potrà sostituire l’ispirazione e il godimento di chi guarda o gli impulsi e le intenzioni della creatività. Il filosofo Armando Massarenti ha scritto che “l’immaginazione è più importante della conoscenza, la conoscenza è limitata, mentre l’immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il progresso, facendo nascere l’evoluzione” e qualche volta, aggiungo io, facendo nascere l’Opera d’arte. Infine, cito ancora Luigi Ghirri quando dice “la fotografia mostra sempre quello che noi crediamo già di sapere”.

DETTO FRA NOI ospite GIORGIO CUTINI

Trasmissione prodotta da ON AIR in onda sui canali di TVRS condotta da Giovanni Filosa

“Alle radici di “EGL’IO” una conversazione di Anthony Molino con Giorgio Cutini” (dal libro di Giorgio Cutini “EGL’IO” a cura di Anthony Molino, ed. Mondo Nuovo, gennaio 2024).

Anthony Molino – Giorgio Cutini, vuoi raccontare la genesi di Egl’io? Nasce da subito come progetto organico –anche dal punto di vista concettuale – o si è sviluppato e concretizzato in fasi discontinue?

Giorgio Cutini “Ritornando in Italia da un soggiorno in Lussemburgo, ho ascoltato alla radio svizzera una conversazione di una danzatrice che esaltava la felice sensazione che aveva provato danzando a piedi nudi sull’erba ai margini di una foresta. Pur non essendo un danzatore, ho voluto provare tale sensazione e ho costruito due piccole serie di immagini la prima delle quali aveva come sfondo, oltre alla mia persona, un albero. Questo albero è diventato il mio amico e il mio confidente, in un momento della mia vita decisamente inquieto. Da ciò l’idea del titolo del lavoro – Egl’io, sequenza di stati d’animo – complice la lettura del Libro dell’inquietudine di Fernando Pessoa. La frequentazione di questo albero in quel luogo, sulla montagna dell’Appennino Marchigiano, si è fatta sempre più assidua e il mio lavoro, dopo quattro anni, può definirsi concluso.”

A.M. – Non siamo ovviamente in presenza, qui, di un ecologismo spicciolo, di uso corrente e pubblicitario. Cosa può significare, oggi, essere amico di un albero, frequentare i suoi luoghi, la sua ‘casa’ per ben quattro anni? Sentirti dire di essere diventato persino confidente di un albero mi fa pensare alle tue radici umbre – e ti chiedo se questo esercizio, non solo artistico ma esperienziale, forse anche spirituale, parte da lontano, dal mondo di Francesco d’Assisi…

G.C. “La tua domanda mi fa ritornare in mente le difficoltà che ho sempre avuto, dal punto di vista fotografico, nel rappresentare la natura e il paesaggio. Amo la natura, sono vissuto in gioventù nella campagna perugina (San Valentino della Collina), ma non sono mai riuscito a fotografarla come avrei voluto ed avere delle emozioni reali. E quando esaminavo quelle immagini, le reputavo sempre già viste o peggiori di quelle di troppi autori… Ho invece provato emozioni quando mi sono rivolto a quell’albero chiedendo virtualmente aiuto su come gestire il mio lavoro nei suoi confronti.”

Le prime prove sono state comunque deludenti; ma la frequentazione sempre più intensa di quel luogo e di quel faggio isolato ai limiti della foresta, e anche la mia situazione emotiva, inquieta, di quei primi incontri – avevo interrotto un lavoro entusiasmante che non ho voluto più continuare dopo il pensionamento – hanno fatto scoccare la scintilla, nata come ripeto, dopo l’ascolto di un programma radiofonico. Trovo che il lavoro, come tu hai notato, possa avere origini francescane, se non altro per lo “stato di grazia” che si è venuto a creare; però penso più ad una vicinanza leopardiana, nella misura di una ricerca dell’oltre, al di là della siepe, utilizzando immagini che fanno pensare ad un paesaggio dell’anima, interiore, con gli stati d’animo del momento, che ho cercato di trasmettere al mio faggio, coinvolgendolo come se fosse me stesso. Non so se ho risposto con senso alla tua domanda…”

A.M. – Assolutamente, Giorgio. Parlavi prima di Pessoa e del suo Libro dell’inquietudine, testo che immagino in piena sintonia col tuo travaglio di quel periodo. Ebbene, in un brano del libro datato 24.3.1930, l’autore cita un suo eteronimo, Alberto Caeiro, che scrivendo del proprio villaggio suggerisce che da esso “si può vedere una maggior parte del mondo che non dalla città; e per questo il villaggio è più grande della città”. Nello specifico:

Perché io ho la dimensione di ciò che vedo E non la dimensione della mia altezza. Mi sembra che proprio il tuo vedere sia stato alterato in quei quattro anni, nella misura in cui le emozioni generate dall’incontro con l’albero abbiano riorientato il fotografo Cutini, che ha finito per acquisire una nuova dimensione, non più limitato dalla “dimensione della sua altezza”. E in questa frase di Pessoa, forse, c’è anche un richiamo al poeta di Recanati…

G.C. “Sempre più difficile! Questo mio ultimo lavoro rievoca, infatti, la figura e l’opera del poeta portoghese, che al tema dell’immedesimazione ha dedicato un’intera vita. L’albero (il faggio) ed io fusi in un tutt’uno, Egl’io vuole essere la testimonianza del “vuoto” giornaliero responsabile sia della inquietudine che investe la vita, che dei falsi desideri, della solitudine, del disagio, del mal di vivere, come affermava il Poeta. E’ un sogno ad occhi aperti, una reverie poetica, una fantasticheria nutrita da immagini di dolcezza e da illusioni di felicità, che richiede però silenzio; infatti è il silenzio che avvolge l’isolamento dal faggeto, il senso di attesa di quel luogo, lo stupore, la tensione emotiva, il senso di passato e presente che l’albero trasmette in qualunque stagione quando si entra in sintonia con lui. E’ l’emozione che uno avverte nel fondersi nell’altro e l’altro nel confondersi con te. Tutto questo aiuta ad acuire l’ascolto e a cogliere i suoni e i rumori sottili del bosco e di tutta la natura. Penso che la natura possa essere esplorata e penetrata soltanto in solitudine, solo da te attraverso te stesso e solo nel momento presente, in quello attuale: che è poi sempre il momento “giusto”.”

A.M. – Le suggestioni sono numerose, Giorgio, e vorrò riprenderne sicuramente qualcuna, in particolare quanto concerne la relazione soggetto/oggetto, che come evidenzi già il titolo Egl’io sottende. Ma non voglio smarrire il senso di essere in presenza di una sequenza di fotografie, e in dialogo con uno dei fotografi più importanti del panorama nazionale e forse europeo. Diceva Dorothea Lange: “La macchina fotografica è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza macchina fotografica.” Cosa hai voluto che le persone imparassero a vedere attraverso la sequenza delle trenta fotografie che compongono Egl’io? Ti prefiggevi, forse – progetto oltremodo ambizioso, degno di un John Cage della fotografia – di fotografare e far vedere il silenzio?

G.C. “Mi considero un fotografo lento, “aspro” (come direbbe lo storico della fotografia Italo Zannier), che vive di silenzi; non amo l’accelerazione tecnologica, uso una vecchia macchina analogica e da qualche tempo la lentezza del mio lavoro si avvale anche di un apparecchio stenopeico per una fotografia senza obbiettivo e click che richiede attenzione, studio, attesa, manualità. Non “consumo” fotografie e passeggio lentamente nella natura che frequento, cercando di concentrarmi, di porre attenzione alle sole immagini che lo sguardo può trasmettermi, per cercare di restare coerente con la mia esperienza lavorativa. Col mio “stile”, se vogliamo. Uso un solo tipo di pellicola, sempre lo stesso sviluppo, uso spesso un unico diaframma e il tempo di scatto lo modifico secondo le occasioni senza badare all’esposizione. Nella particolare sequenza di Egl’io ho usato la fotografia per documentare, in un certo senso, diverse mie sensazioni ed emozioni che volevo poi ritrasmettere attraverso le immagini dell’albero, in modo che l’osservatore fosse invitato ad immedesimarsi, a interagire col mio pathos, al fine di vedere e sentire la mia esperienza come se la stesse vivendo in prima persona.”

A.M. – Nei loro commenti alla tua opera, pubblicati in questo volume, sia Gabriele Bevilacqua che Flavia Orsati colgono la valenza simbolica, archetipica dell’albero tuo amico e complice. (Dove Gabriele scrive di axis mundi, Flavia intravvede un “pilastro tra terra e cielo” mitologico e senza tempo.) Io vorrei partire dalle loro intuizioni per arrivare ad un’altra, al contempo affine e distante. Ci sono, in Egl’io, degli scatti dove si percepisce una graduale dissolvenza del soggetto umano nel suo rapporto con l’albero, fino ad arrivare ad una fusionalità tratteggiata, appena percepita. Quell’albero, per me, evoca anche l’albero di Bodhi, il sacro luogo dove il Buddha raggiunse l’illuminazione – che vuol dire, in termini approssimativi, la capacità di vedere oltre l’apparenza delle cose. Per il buddismo zen, l’illuminazione si traduce – secondo il grande teologo italo-americano Richard De Martino – ne “la non-dualità del due” (not-twoness of the two). E ciò implica la frantumazione dei termini classici del rapporto soggetto-oggetto, in questo caso del soggetto-fotografo che piega a suo uso e piacimento l’albero-oggetto (con cui invece si instaura, in Egl’io, una relazione del tutto nuova). Ti chiedo se eri in qualche modo consapevole di simili dinamiche, se una simile progettualità fosse alla base della sequenza fotografica – sequenza che culmina in uno scatto mirabile dove in primo piano cavalletto e macchina fotografica, pur situati in corrispondenza dell’albero loro oggetto, sono “sprovvisti” di fotografo assimilato, sembra, all’albero… G.C. Non sono uno psicoanalista né tantomeno un filosofo. In Egl’io la relazione è difatti tutta nuova! Inizialmente non ero consapevole di altro se non di immedesimarmi nell’albero e fare con lui due chiacchiere, per modo di dire. Con il tempo si è verificato l’interscambio a cui fai riferimento, e nel cercare di vedere oltre le cose io sono diventato l’albero e la macchina senza fotografo ha fotografato oggetto e soggetto. Producendo il proprio ritratto si genera l’immagine di una immagine (virtuale), senza che ci sia più dipendenza tra chi vuol rappresentare (soggetto) e il rappresentato (oggetto/albero). Non so se sono riuscito a sintetizzare il mio pensiero! I sentimenti rappresentati dall’immagine-albero hanno anche il compito di fare sopravvivere l’opera con l’aiuto della parola – ovvero, con i titoli che accompagnano le immagini; questo, nonostante io riconosca che la via del silenzio è la strada più pura della poesia, come dice il tuo collega Massimo Recalcati. La consapevolezza di questa entusiasmante relazione, che si conclude con il distacco del soggetto non più tronco dell’albero, e poi con l’oblio dove non esiste più né albero (oggetto), né io (soggetto), né la natura testimone della relazione, fa sì che rimane infine solo l’orizzonte, solo terra e cielo.

A.M. – Ancora due domande, Giorgio, prima di concludere questa indagine condivisa delle foto che compongono Egl’io. Vorrei iniziare chiedendoti proprio dei titoli assegnati alle foto, che nei loro abbinamenti sembrano comporre una specie di dizionario visivo delle emozioni umane. Malinconia, Odio, Nostalgia, Serenità, Fastidio, Intimità – per citare soltanto alcuni dei trenta titoli della sequenza – hanno il duplice effetto non solo di identificare in modo didascalico un’emozione da te ascritta alla foto, ma invariabilmente anche di orientare lo spettatore e la sua personale risposta emotiva. E’ una morsa, in un certo senso, tipica del linguaggio che può forse essere allentata chiedendo all’artista: c’era prima la foto, il risultato di un processo creativo (mediato dalla tecnologia) in cui hai poi individuato o forse ritrovato una certa emozione che poteva fungere da titolo? O c’era prima l’emozione che hai voluto, cercato – magari testardamente, magari con infinita pazienza – di individuare in natura prima di traslarla e documentarla con la tua arte? Bada che la domanda non vuole essere una trappola, ma un tentativo di sondare ancora più a fondo quel rapporto soggetto-oggetto che hai, forse oltre ogni tua intenzione e consapevolezza, riproposto anche filosoficamente con le tue fotografie!

G.C. “Amico mio, le tue domande non sono difficili, sono io che ho difficoltà a cercare le parole che possano rendere facile anche la risposta! Per quanto riguarda la domanda in oggetto, se è nata prima la foto della descrizione dell’emozione, posso ribadire quanto già accennato in precedenza. All’inizio dell’esperienza, nel 2017, non avevo ancora ben chiaro dove il progetto andasse a concludere; è vero, infatti, che tutto è nato da una danza… (Ricordi la trasmissione radiofonica? chi parlava era una danzatrice…) Una danza con me protagonista, che nascevo dalla terra e sotto l’albero eseguivo dei movimenti di cui quello della figura n°2 del lavoro (Euforia) è stato l’inizio. Da questa danza è nata una serie di scatti che in quel momento ho dedicato al poeta Neruda, pensando ad un passo della sua poesia “Il grande oceano” e fotografata con macchina stenopeica. Sono stato eccitato dal risultato di questo lavoro, e una volta terminato ero entrato in crisi perché non avrei voluto concludere così in fretta l’esperienza con quell’albero.

Ho impiegato un po’ di tempo a capire quale fosse il seguito di questa opera, così ho cercato di dare all’albero quando andavo a trovarlo la figura dei miei sentimenti. Ho studiato quali macchine fotografiche usare, quali obbiettivi e filtri, le ombre, i riflessi, i controluce, l’effetto notte, il risalto dei particolari, il cielo e le nuvole, il movimento e lo sfuocato, la luce radente, le distanze… E soprattutto mi premeva evidenziare la mia presenza/assenza, per ottenere la foto giusta, corrispondente allo stato d’animo di quel preciso momento. In verità, come puoi immaginare, non sempre è stato facile. Ma per soddisfare la tua domanda mi piace risponderti che è venuta prima l’emozione della foto anche se, ripeto, il lavoro è stato arduo. Il tempo dedicato al progetto è stato lungo, e laborioso è stato il processo per rendere all’albero lo stato d’animo giusto. La storia si è conclusa nel 2022, quando mi sono accorto che le foto erano numerose ed avevano evocato una lunga scia di sentimenti provati, sia positivi che negativi. Avevo capito, insomma, che il lavoro poteva essere archiviato, A mo’ di postilla posso anche dirti che lo stesso titolo, Egl’io: sequenza di stati d’animo, aveva anticipato di molto la conclusione del progetto, una ragione in più per spiegare l’attenzione minuziosa al processo tecnico esecutivo.

A.M. – Maestro, non possiamo terminare questo nostro excursus se non invitando le tue riflessioni sul rapporto tra la tua arte e la poesia. Nell’ambito della concezione e realizzazione di Egl’io hai citato Pessoa, Leopardi e Neruda; nel suo scritto Gabriele Bevilacqua evidenzia l’importanza per te, tra gli altri, di poeti (in senso lato) quali Rilke e Calvino; e diverse e fruttuose sono state le tue collaborazioni con figure quali Eugenio De Signoribus (una sua poesia apre questo volume) e il compianto Francesco Scarabicchi. Al di là dei luoghi comuni, che ruolo ha questa frequentazione letteraria con la tua produzione? La poesia come in/forma, letteralmente, la tua fotografia?

G.C. “Sai, Tony, mi reputo una persona fortunata. Da giovane piuttosto sprovveduto, ho avuto la fortuna e la possibilità di conoscere ed essere amato da persone giuste, artisti e poeti, che mi hanno via via aiutato a superare la mia ignoranza ed insegnato ad apprezzare tutto quello che la cultura a me contemporanea poteva offrire. Ricordo soprattutto, nel lontano 1976, l’incontro con il poeta Francesco Scarabicchi con il quale preparammo una monografia per lo scultore Valeriano Trubbiani, edita da Bagaloni Editore. Da quel momento la nostra amicizia è andata sempre più consolidandosi, fino alla pubblicazione di diverse nostre edizioni di poesia e fotografia di cui ricordo Luce distante, Udir con gli occhi, Frammenti dei dodici mesi, e il recente, a lui postumo, Frammenti dei giorni e delle stagioni.”

Successivamente ho avuto contatti con altri poeti con i quali ho collaborato ad altre importanti pubblicazioni d’arte in edizioni limitate. Cito tra questi Umberto Piersanti, Padre Stefano Troiani, Franca Mancinelli e soprattutto Eugenio De Signoribus con il quale è nata una amicizia profonda oltre ad una collaborazione proficua. I poeti hanno una sensibilità tutta loro, e li sento alquanto vicini per impegno e modo di vivere a chi, come me, fa della cultura una personale ricerca esistenziale. Ho cominciato ad amare la poesia per merito loro, la considero la più bella e pura delle arti. Dico questo anche se per me non è sempre facile comprendere dei poeti le loro astrazioni, le loro acrobazie linguistiche, le loro storie interiori, la loro incredibile capacità di riconoscere e distinguere ciò che è visibile e raccontabile da ciò che non è. (Questa tensione è particolarmente evidente il tutto il progetto di cui stiamo parlando.) A me però sono cari, e accompagnano da sempre il mio lavoro fotografico. Come hanno animato, e hai intuito, tutto il lavoro di Egl’io, dall’inizio alla fine.